スピントロニクス

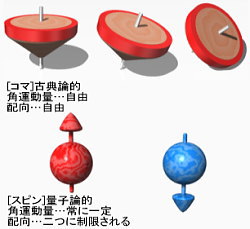

イントロダクションほとんどの場合、これまでのエレクトロニクスは電子の電荷に基礎をおいていた。つまり「+(もしくは帯電せず)/-」を「0/1」に対応させて情報処理を行っていた。しかし電子にはもう一つ重要な性質、スピンが存在している。やはりスピンにも、「アップ/ダウン」というように二つの状態があるのだが、近年、電子スピンをエレクトロニクスに積極的に取り入れようとする試みが強まってきた。このような新しい分野を、「スピントロニクス(spintronics, spin+electronics)」などと呼んでいる。 スピンエレクトロニクスとは、「0/1」を表現するのを、単に「+/-」から「アップ/ダウン」に変更するだけではない。スピンの特性をいかして、電荷 に基づいた従来のエレクトロニクスでは不可能だったようなデバイスも実現できるようになる。これまでに成功したスピンデバイスにはGMR素子などがあるが、これはハードディスクの記憶容量を飛躍的に増大させた。また、数年後には不揮発性の高速メモリ「MRAM」も実用化されると期待されている。 スピントロニクスの可能性ばかりを挙げればきりがないが、実際のところスピンという概念は意外と分かりにくいものだ。そこで、今回はスピンがどんなもの かということから始めて、GMR素子、MRAM、スピントランジスタといったスピントロニクスの応用例を見ていくことにしよう。 スピンとは?コマとスピン 「スピン」という言葉に対して抱くイメージは人によって少しずつ違うだろう。ただ、多くの人が「電子スピン」という言葉を聞いて思い浮かべるのは、地球の自転のように高速回転する電子の姿ではないだろうか。このイメージは電子スピンを考えるのに便利ではあるが、スピンの本当の姿を捉えたものとはいえない。まずはコマの回転(自転)と電子などのスピンとの違いについて、結論だけを先に見ておこう。

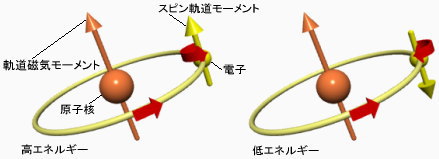

コマの場合、はじめの力の入れ具合でいろいろな速度で回転させることができる。つまり角運動量はどんな値でもとることが許されている。また、しだいに回転速度が遅くなるにつれてコマの配向(回転軸の向き)は変化していく。これは摩擦などの影響のせいだが、とにかく重要なのは、コマの角運動量の大きさや配向は自由にとることができるということだ。 ところが、電子や原子核のスピンはコマの場合とはまったく違うのだ。先に結論を述べてしまうと、磁場のなかでは電子のスピン角運動量はある一定の値しか とることができない。また配向は磁場に対して平行か反平行のどちらかしかとることができない。 これがどれだけ奇妙かを理解するには、コマに当てはめて考えてみればよい。例えば、いつも同じ速度で回転し、決して倒れることのないコマといったところだろう。 なお、スピンによって電子自身にも磁場が伴うので、スピン配向が外部磁場の向きと平行か反平行かで、電子の持つエネルギーが異なってくるのも、スピンのもつ重要な性質である。 かくしてスピンは発見された しかし、スピンというこの奇妙な性質はいったいどうやって発見されるに至ったのだろうか?実はこのスピンというのは、そう簡単に出てきた概念ではない。 回転運動に関する従来の知識だけでは説明できない現象にぶつかったときに、物理学者たちが試行錯誤を重ねた上にやっとたどり着いた概念だったのだ。 量子力学が産声を上げてまだ日の浅かった1920年代ごろ、物理学者たちを悩ませていた問題があった。それはナトリウムD線(トンネルの照明などに使われているオレンジ色の光)のスペクトルについてである。図に示すようにナトリウムD線の原理は、エネルギーの高い軌道に励起された電子が再び下の軌道に落 ち込むときに、失ったエネルギーを光として放出するというものである。そのため観測される光の波長は一つだけだと考えられていた。

ところが、実際ナトリウムのスペクトルをよく観察してみると、非常に狭い範囲で589.76nmと589.16nmという二つのスペクトルに分裂してい ることが分かったのだ。つまり、同じ軌道内に振る舞いの異なる二種類の電子が存在しているらしいのだ。

結局、多くの物理学者の試行錯誤のうえ、電子もコマのように自転していると考えた。そのように考えた根拠は次のようなものだった。(ボーアモデルによれば)電子は原子核のまわりを軌道回転しているが、これは循環電流にあたるので磁気モーメントを持つ。一方、電子はスピンによっても磁気モーメントを持つ。 つまり、スピンの磁気モーメントと軌道回転の磁気モーメントが相互作用をする(スピン-軌道カップリング)。したがって、仮にスピンが図で示すように上向きと下向きの二通りの配向を持てば、二つのエネルギー状態は異なるので、電子が高い軌道から低い軌道に移るときに、二つのスペクトルが観測されうるというわけだ。 この説明はうまくいき、実験によってスピンの角運動量は+1/2(h/2π)と-1/2(h/2π)の二通りしかとらないことが分かった。そしてのちに 若年の天才ディラックが、このことを特殊相対性理論を考慮した複雑な解析によって理論的に説明した。 固体の中のスピン では、実際の生活でスピンの存在を感じることはあるのだろうか?実はバルクな材料としてスピンの性質が現れることは決して多くない。確かに、固体の中には数えきれない原子が存在していて、それぞれ磁気モーメントをもっている。しかし、それぞれの磁気モーメントの向きはバラバラなのだ。先ほどスピンの配向 は二つしかないといったが、あくまでそれは外部から磁場のかかっているときの話であるし、また熱の影響を無視していた。したがって通常の固体では、図aに 示すようにスピンの向きはバラバラなのである。全体としての磁気モーメントも0となる。

しかし鉄やニッケル、コバルトなどの一部の金属は、室温しかも外部から磁場を加えない状態で、図bのように一定の領域にわたってスピンの向きがそろっているものがある。個々のスピンの磁気モーメントは互いに強め合うから、全体としての磁気モーメントは非常に大きくなる。こういった性質を「強磁性(ferromagnetism)」と呼んでいる。強磁性体とはいわゆる永久磁石のことである。この強磁性体がスピントロニクスの主役となる。 強磁性が室温で現れるのは、隣接する原子間でd、f軌道の不対電子を交換し合うためである。一般に半導体は室温では強磁性を示さないが、後で紹介するように、最近では半導体強磁性体の研究が盛んに行われている。 ハードディスクの成長を支えたGMR素子ハードディスクとGMRヘッド 半導体業界では右肩上がりの成長を示す法則のようなものがいくつか存在している。もちろんハードディスクの場合も例外ではなくて、90年代前半は年率約50%の割合で情報密度が高まっていくということが知られていた。ところがあるブレイクスルーがきっかけとなって、ここ数年はハードディスクの高密度化が加速する傾向にある。 そのブレイクスルーとは1997年にIBMが導入した「GMRヘッド(巨大磁気抵抗、Giant ManetoResistance)」だ。これのおかげで、私たちのパソコンのディスク容量は有り余るほどになったし、IBMのマイクロドライブはCF(Compact Flash)カードと同じサイズながら1GBという大容量が可能となった。実は、このGMRヘッドはスピントロニクスのもっとも先駆け的な存在といえる。 では、このGMRヘッドとはいったいどういう素子なのだろうか?ここでは磁気記録装置に大きな飛躍をもたらしたGMR素子について見てみることにしよう。 GMR効果とは? GMR素子の基礎となっているのは、1988年にフェルト(A.Fert)らによって発見されたGMR効果というものである。それまでは、素子の磁気構 造はその電気伝導性にあまり大きな影響を与えないというのがエレクトロニクスでの共通の認識であったが、この現象の発見によってその認識は覆されることになった。 GMR効果は、下のアニメーションのように二つの強磁性体層で非磁性体層をはさんだサンドイッチ構造の素子で観測される現象だ。二つの強磁性体の磁化の方向が平行か反平行かで、素子の電気伝導性が変化するというものだ。

アニメーションでも説明しているように、これは磁性体内の電子スピンが作り出すマクロな現象である。したがって、このGMR素子はマクロ的な視点から、電子スピンの特性を制御していることになる。 GMRヘッドを採用したハードディスク GMRヘッドの構造とその動作原理を下にアニメーションで示す。

このようにGMRヘッドは、今ではもっとも最初に成功したスピンデバイスと見なされるようになった。 メモリに必要な条件をすべて満たす MRAM起動待ち画面にサヨナラ

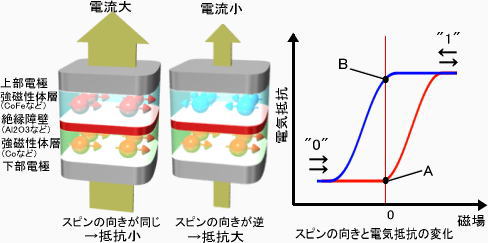

メモリに望まれる条件とはどんなものだろうか?基本的には次のようなものがあげられるのではないだろうか。 パソコンやその周辺の製品にはいろいろなメモリが使われている。しかし、今のところこのすべての条件を満たしたメモリは存在しない。パソコンの「メモリ」として使われている「DRAM(Dynamic Random Access Memory)」は書き換え/読み出し速度、集積度などの点で優れているが、「揮発性」メモリで電源を切ってしまうと保持していたデータが失われてしまう。そのため、いつもパソコンを立ち上げるたびに待たされるというわけだ。デジカメのメモリなどとして使われている「フラッシュメモリ」は「不揮発性」であるが、書き換え/読み出し速度やビット単価の面で優れているとは言えない。 しかし、「MRAM(Magnetic RAM)」はメモリに要求されるこれらの条件をすべて満たすことができるかもしれない。MRAMは従来のメモリとはまったく違った原理になっている。これまでのメモリは構造の違いこそあっても、すべて電子の電荷によって情報を保持していたのに対し、MRAMでは電子のスピンで情報を保持するようになっている。 TMR素子 – MRAMの基礎 MRAMの原理を理解するためには、まず「トンネル磁気抵抗(TMR:Tunnel MagnetoResistance)効果」を理解しなければいけない。このTMR効果は、図に示すような絶縁体を二つの強磁性体で挟んだTMR素子で確認することができる。

TMR素子では一方の強磁性体層(図では下部)のスピンの向きは一定で、もう一方(上部)ではスピンの向きは外部の磁場によって変えられるようになって いる。一般に、両者のスピンの向きが平行な場合を"0"とおき、また反平行な場合を"1"とおいている。 ここで重要なのは、スピンの向きの違いによって、TMR素子の電気抵抗が変化するということだ。図1のようにスピンが平行なときは、TMR素子の電気抵抗は小さくなり、電流量が大きくなる。一方、スピンの向きが反平行で、抵抗が大きくなるので電流量は小さくなる。つまり電気抵抗の変化を検出することで TMR素子のスピンの状態を知ることができる。こうしてTMR素子に蓄えられているビット情報を引き出すことができる。 また上部の強磁性体のスピンの向きは外部からの磁場によって変えられるようになっているので、スピンの向きを変えて"0/1"を書き換えることができる。 図にスピンの向きと電気抵抗の変化(minor loop)について示してあるが、ここからMRAMの不揮発性の性質が分かる。磁場を加えることによって"0"⇔"1"を書きかえているわけだが、磁場がなくなっても点A,Bに示すようにスピンの平行、反平行の状態が保たれていることに注目しよう。 MRAMの構造・動作原理 下図にMRAMの構造とその動作原理についてモデル化したものが示してある。MRAMはTMR素子がグリッド状に配置された構造となっており、個々のTMR素子のスピンの向きで0/1の情報を保持している。

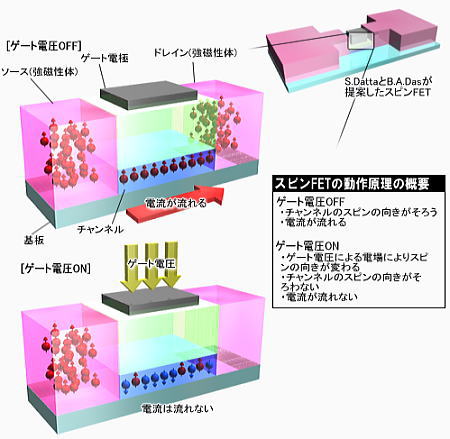

図からも分かるように、MRAMの構造は比較的シンプルであるといえるだろう(実際のTMR素子は強磁性体層と絶縁層との間にいくつかの補助的な層が含 まれており、図ほどは単純ではないのだが)。精度の高い薄膜形成が要求されるものの、シンプルな構造は集積化などにも有利だと考えられている。 また、MRAMは従来のシリコン半導体とまったく別路線にあるというわけではなく、シリコンの遺産をうまく引き継ぐかたちで発展していくと考えられている。そのためにも重要となるのはシリコン基板上にMRAMを設置可能にすることであるが、例えば2002年に産総研のエレクトロニクス部門が、MgOを下地に使うことで高性能のMRAMを従来のシリコンLSI上に作成することに成長している。 新型高性能トンネル磁気抵抗素子を開発 – 産総研(2002/4) すぐそこまでやって来ているMRAMの足音 確かに、MRAMには克服しなければいけない技術的な課題も多いことも事実だ。しかし、決して遠い未来の技術というわけではないのだ。 MRAMの研究開発は最近になってアメリカでDARPAなど政府機関が後押しするかたちとなって、MotorolaやIBMなどがその試作機をデモンストレーションして話題となっている。Motorolaは2001年に256KビットのMRAMを作成し、世界をあっといわせた。しかも2002年の6月には1Mビットの作成を発表している。 Motorola、1MビットMRAM発表 – ZDNet(2002/6) Motorolaは順調に行けば2004年から2005年ごろにはMRAMが市場に投入されるだろうと考えているほどだ。またアメリカと比べるとやや遅 れをとった感じも否めないが、国内でも東芝やNEC、ソニーなどがMRAMの開発を進めている。こうしてMRAMは、フラッシュのようなニッチ的なメモリ ではなく、今後はDRAMに取って代わる存在になっていくと考えられるようになってきたのだ。 スピンFET 広がるスピントロニクススピンFET DRAMやハードディスクに比べて、確かにMRAMは夢のデバイスといえるだろう。しかし半導体デバイスはメモリだけではない。最も重要なデバイスはト ランジスタだが、現在スピントロニクスでトランジスタを実現しようという研究が盛んに行われている。 スピンFETは1990年に、S.DattaとB.A.Das(当時はPurdure大学)によって提案された。このデバイスの構造は従来のFET(Feild Effect Transistor)によく似たものだが、やはり電子の電荷ではなく、スピンが主役となっている。下にスピンFETの構造とその動作原理を示す。

このスピンFETではソースとドレインが強磁性体になっている。ゲート電圧を加えていない場合は、ソースから電子がスピンの向きを保ったままチャンネルを通過し、ドレインへと移動する。このように電流が流れるのはチャンネル内の電子スピンの向きとソースの電子スピンの向きが一致しているおかげである。一方、ゲート電圧を加えた場合は、生じた電場によりチャンネル内の電子スピンの向きがドレインとは逆になるので、電子の移動が起こりにくくなる。こうして電 流が流れにくくなる。従来型FETではゲート電圧を加えると反転層ができて電子輸送が起こるわけだが、スピンFETはこれと正反対の動作になっているとい うわけだ。(MOS FETの動作については「トランジスタ」のページを参照。) このように従来型と類似点の多いスピンFETだが、電子の電荷ではなくスピンを採用することによって可能となった特徴があることにも注目したい。例えば、スピンFETは従来のものよりも動作に必要なエネルギーが少なくてすむとされている。従来のFETが電荷で電子を押し出していたのに対し、スピン FETは電子のスピンの向きを変えているだけだからだ。 しかし、それ以上に大きなアドバンテージは、スピンFETは一つの素子で「トランジスタ+メモリ」の役割を果たせるかもしれないということだ。上図では、スピンFETのドレインとソースの磁化の向きが等しい場合を示したが、実際のところはそうなっている必要はなく、外部からの磁場でドレインのスピンの向きを変えてしまうことも可能だろう。そうすれば先ほどとは逆の動作原理になるというわけだ。しかも磁場を加えるのを止めても、ドレインなどの強磁性体のスピンの向きは保持される。つまりスピンFETのおかげで、書き換え可能な不揮発性電子回路が可能になるというわけだ。これが実現すれば、エレクトロニクス分野にとてつもないインパクトを及ぼすことになる。 乗り越えなければならない壁 スピンFETの概念は10年以上も前に提案されたにもかかわらず、実は今でも室温で動作可能なものは実現していない。スピンFETを実現するためには、MRAMの場合とは違った大きな障害をクリアしなければならないからだ。 これまでの話では、スピンデバイスとしてGMRヘッドやMRAMが登場したが、これらはすべて金属磁性体をベースに発展してきたものだった。しかしトランジスタのように、集積回路に組み込んではじめて機能するような素子は、半導体でスピンデバイスをつくる必要があるだろう。なぜなら、半導体ベースの磁性 体を用いると、半導体基板と整合性がよくしかもエピタキシャル成長が可能であり、製造プロセスや集積化で有利だからだ。 ところが半導体ベースのスピンデバイスを考えた場合、大きな問題が発生する。それは「スピン注入」に関する問題である。例えばDattとDasの提案したスピンFETの場合、ソースから半導体のチャンネルへ電子を注入するとき、接合面で電子が散乱されてしまい、電子の持っていたスピンなどの情報が失われてしまう。他にも半導体内部ではスピンの向きを維持するのが難しいという問題がある。 そんなわけで室温で動作可能なスピンFETは実現していないが、「ムーアの法則」の限界がささやかれるようになった今、半導体スピンデバイスへの期待は高まっている。世界中で盛んに半導体スピンデバイスの研究が行われており、いくつものブレイクスルーが報告されている。ここでは、その中からいくつかの関連記事を紹介する。 2002年 2001年 2000年以前 リンク集ナノエレクトロニクスより 外部リンク R&Dリンク 解説&ニュース 概論 |