有機ELの科学:ホタルの発光から量子効率まで

|

一部:さまざまなルミネッセンス

二部:りん光が有機ELを明るくする

初夏の夕方、西の空がだんだん暗くなって星の光が見え始める午後7時半ごろ、弱々しい光があちこちでともりはじめる。そしてしばらくすると、それぞれの光は集団となって、同時発光を繰り返しながら飛び交うようになる。これはホタルの発光だ。

初夏の夕方、西の空がだんだん暗くなって星の光が見え始める午後7時半ごろ、弱々しい光があちこちでともりはじめる。そしてしばらくすると、それぞれの光は集団となって、同時発光を繰り返しながら飛び交うようになる。これはホタルの発光だ。

また宝石のなかには、日中に太陽の光をしっかりと浴びると、暗くなってもほんのりと光を放っているものがある。

私たちの身の回りには、このように熱を伴わない発光というものが多く存在している。とくに前者の発光は蛍光、後者の発光はりん光(燐光)と呼ばれている。蛍光やりん光の発光原理はルミネッセンス(luminescence)に属し、熱の副産物として光を得ている白熱灯とはまったく異なっている。そして最近話題になっている「有機ELディスプレイ(OEL;Organic ElectroLuminescence Display)」は、まさに蛍光やりん光を利用したものだ。にわかには信じがたいが、有機ELディスプレイもホタルの光もその発光原理は共通しているのだ。

有機ELは今後、ポストブラウン管を担うと期待されている魅力的なディスプレイだが、その科学的な背景も非常に魅力的だ。そこで前半は、身近なルミネッセンス現象を取り上げ、有機ELディスプレイとどのような共通点や相違点があるのかをみてみよう。後半は蛍光とりん光の原理的な違いを理解し、より効率のよいと期待されているりん光発光材料を用いた有機ELディスプレイについて見てみよう。

ルミネッセンスとは?

光(今回は可視光が中心)はエネルギーの形態の一つである。したがって、光を発生させるためには何らかのかたちでエネルギーを供給してやらなければならない。私たちの身の回りには、光を発生させる主な方法は二つである。

一つ目の方法は、熱エネルギーによって光を発生させる「白熱(incandescence)」である。例えば、電気ヒーターの熱源部分はオレンジ色に光っているし、白熱灯のフィラメントも黄色から白色の光を発している。太陽の光も白熱の一例といえる。

そして二つ目の方法が、「ルミネッセンス(luminescence)」である。ルミネッセンスは白熱とは異なり熱を伴わないので、一般の生活のなかでは冷光などと呼ばれている。では、ルミネッセンスはいったいどのような発光原理なのだろうか?

外部からの光や電気など、何らかの刺激を受けて電子状態が変化すると、物質はいったんエネルギーの高い励起状態になる。そして再びエネルギーの低い基底状態に戻るときに、励起状態と基底状態の差分のエネルギーを光として放出することがある。この発光現象がルミネッセンスである。とくに電子を刺激するのが何かということに注目すると、ルミネッセンスを次のように分類することができる。

・ケミルミネッセンス

・フォトルミネッセンス

・エレクトロルミネッセンス

…

では、それぞれについて具体例について見ていこう。

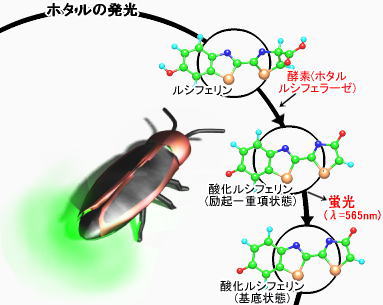

ホタルの発光;ケミルミネッセンス

ホタルの発光は、ホタルの体内で起こっている酸化還元反応で生じるエネルギーによって励起状態に移る「ケミルミネッセンス(chemiluminescence)」の一例である。ホタルの発光では、ATPのエネルギーを消費することで酵素ルシフェラーゼ(luciferase)がルシフェリン(luciferin)を分解して励起状態の酸化ルシフェリンが生じ、これが基底状態に戻るときに黄緑色(λ=565 nm)の光が発生する。

生物によるルミネッセンスの例は、ホタルの発光のように化学反応によるものが多く、とくにバイオルミネッセンス(bioluminescence)などと呼んでいる。

ルビーは酸化アルミニウム結晶中のAl3+を少量のCr3+で置換して得られたものである。一般にルビーは赤色を呈しているが、その一つの原因は、ルビーが緑色の光を吸収するために、補色として私たちの目には赤色に映るためである。しかし、ルビーの独特の赤色は補色だけが原因ではない。もう一つ重要な原因として、光を吸収するとルビーそのものが赤色光を発するということがあげられる。つまり補色の赤色に加えて、ルビーは自らも弱々しい赤色光を放っているのだ。これがルビーの独特の赤色を生み出している。

もしルビーの指輪などが身近にあるなら、紫の単色光を当ててみるとよいだろう。白色光のもとで補色として赤色に見える物質は、紫色の単色光のもとでは別の色に見えるはずだ。しかしルビーの場合は、図にも示すように紫色の光を吸収してたあと、いくつかの遷移過程を経て、最終的に赤色光(λ=627nm)を放つので、やはり赤色に見える。(途中の遷移過程の説明は次のページで詳しく扱う。)というわけで、もし紫色の単色光のもとでルビーが別の色に見えたら、残念ながらそのルビーは贋物ということになる。

このように、エネルギーの高い光(波長の短い光、主に紫外線)を吸収して、エネルギーの低い光(波長の長い光、可視光)を発する現象を「フォトルミネッセンス(photoluminescence)」と呼んでいる。

分子に電子をぶつけたり注入したりすることで分子が励起され、再び基底状態に戻るときに発光することがある。このような現象を「エレクトロルミネッセンス(electroluminescence)」と呼んでいる。

例えば北極や南極の夜空を飾るオーロラもエレクトロルミネッセンスの一例だ。太陽などから発せられた電子が上空の大気分子とが衝突して、エレクトロルミネッセンスをはじめとするさまざまな反応が起こり、あのような幻想的な光景が生まれる。

他にもエレクトロルミネッセンスは、家電製品のなかでも重要な役割を果たしている。ブラウン管テレビでは、電子銃で電子ビームを蛍光物質にぶつけて発光させている。また発光ダイオードや有機ELディスプレイの場合は、電極でサンドイッチ状に挟んだ物質に電子を注入させることで発光させている。次に有機ELディスプレイのエレクトロルミネッセンスの例を見てみよう。

有機ELディスプレイ

本文中でも何度か紹介したように、有機ELディスプレイの”EL”は”Electroluminescence”からとったものだ。このディスプレイでどのようにエレクトロルミネッセンスが関わっているか理解するためには、まずディスプレイの構造を簡単に知らなければならない。

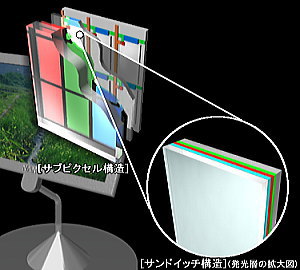

まずスクリーン上の1ピクセルを構成しているのは、図にあるようなサブピクセル構造である。このRGB色を組み合わせることで1ピクセルの色彩を調整している。さらにサブピクセル構図の発光層を拡大すると図のようにサンドイッチ構造になっている。簡単に説明するとサンドイッチ構造は、有機分子発光層を二つの電極で挟んだかたちとなっている。(有機ELディスプレイの構造の詳しい説明は「有機ELディスプレイ」のほうを参照)

この二つの電極から、それぞれ電子と正孔(ホール)を注入すると、両者は有機分子発光層で再結合する。再結合が起こったときに発生したエネルギーによってまわりの有機分子が励起される。このように電極からの電子の注入による分子の励起が有機ELディスプレイの特徴で、このあとはすべてのルミネッセンス現象と同じように、励起分子が基底状態に戻るときに差分のエネルギーを光として放出する。

ここでは励起過程についてわずか1行程度の記述で済ましているが、有機ELディスプレイの発光効率や輝度、寿命などを考えるときには励起過程の考察が重要となってくる。励起過程については第二部で詳しく取り上げる。

蛍光・りん光とは?

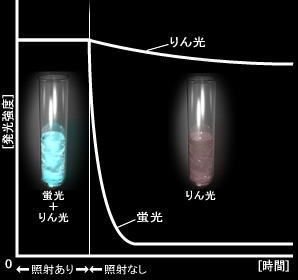

前のページでは、ルミネッセンス現象を刺激方法による違いで分類した。しかし、励起状態からの減衰過程(decay process)に注目すると、「蛍光(fluorescence)」と「りん光(phosphorescence)」という二種類のルミネッセンスに分類することができる。日常生活のなかでは、特に減衰時間の長さに注目して、蛍光とりん光を区別することが多い。

一般的には、白色光や紫外線を照射している間だけ発光し、照射をやめると直ちに発光がやんでしまう現象を蛍光と呼び、照射をやめた後もしばらく発光している現象をりん光と呼んでいる。例えば低温でアントラセン分子に紫外線を照射すると、照射のあいだは青色の蛍光が観測され、照射をやめると今度は赤色のりん光が観測される。

しかし、場合によってはりん光の寿命もマイクロ秒程度と非常に短いこともあるので、蛍光とりん光を寿命の違いで分類することはあまり本質的ではない。蛍光とりん光を正確に区別するためには、電子の励起過程がどのようになっているかを注目する必要がある。専門用語のオンパレードになってしまうが、その詳細について見ていこう。

スピン多重度に注目した蛍光とりん光の違い

図2のⅠに蛍光に関する一連の過程を示してある。まず何らかの刺激によって、分子が電子的に励起される(青矢印、吸収)。その後、まわりの分子などと衝突しながらエネルギーを失い、励起状態で最も低いエネルギー準位まで落ちていく。この過程では放射は起きない(黒矢印、無放射減衰)。さらに電子基底状態に落ち込む(緑矢印、蛍光)。このときのエネルギー差が蛍光として放出される。以上が蛍光の一連の過程だ。

図2のⅠに蛍光に関する一連の過程を示してある。まず何らかの刺激によって、分子が電子的に励起される(青矢印、吸収)。その後、まわりの分子などと衝突しながらエネルギーを失い、励起状態で最も低いエネルギー準位まで落ちていく。この過程では放射は起きない(黒矢印、無放射減衰)。さらに電子基底状態に落ち込む(緑矢印、蛍光)。このときのエネルギー差が蛍光として放出される。以上が蛍光の一連の過程だ。

りん光の場合も、途中までは蛍光と同じ励起過程を経る。では、蛍光とりん光の違いはどこにあるのだろうか?これを理解するためには、励起状態の電子スピンの多重度に注目しなくてはいけない。(スピンについては「スピントロニクス/スピンとは?」などを参照。)

外部からの光の吸収などによって分子が基底状態から励起状態に移るとき、基本的には電子スピンの向きはそのまま保存される。したがって遷移後は図3のBのようなスピン配列になっている。この電子スピンが反平行になっている状態を「励起一重項状態(S1)」と呼んでいる。S1からS0へ戻るときに、差分のエネルギーが蛍光として放射される。

一方、S1から項間交差が起きると、スピンの向きが変わり図Cのように電子スピンが平行になることがある。このような状態を「励起三重項状態(T1)」と呼んでいる。T1からS0へ戻るときに、差分のエネルギーがりん光として放射される。

しかしここで注意しなければいけない。パウリの排他律によると、2つの電子が同じ軌道を占有するときは電子スピンが対を作っていなければならない。そのためT1からS0へ電子がそのまま入ることはできず、その過程でスピンの向きが変わらなければならない。このため、分子がT1からS0へ一気に戻ることができず、りん光もゆっくりと漏れ出すということになる。これがりん光の寿命が比較的長い理由である。

スピン選択律とりん光

これまでは話の複雑化を避けるため説明せずにいたが、実は遷移の際にスピンの向きは自由にかわることはできない。スピン選択律によれば、遷移のときにスピンの向きは保存されなければならない(⊿S=0)。そしてこの条件を満たさないのをスピン禁制遷移と呼び、そのような遷移は起こりえないとされている。

しかし、そうだとするならば、これまで話してきた項間交差やりん光はスピン禁制遷移であり、起こりえないのではないか?誰しもそう思うところだろう。

じつはスピン選択律(⊿S=0)というのは、純粋に電子遷移だけを考慮したものである。したがって、スピン軌道カップリング(「スピンとは?」を参照)の影響などによって、スピン選択律(⊿S=0)が厳密に成り立たなくなることもある。つまり、名前のうえでは「禁制」遷移とされているりん光だが、文字通り「禁止されている」というわけではなくて、実際に観測することができるのだ。ただし、その確率は非常に低く、T1からS0への遷移でエネルギーをりん光として放射するのはわずかで、ほとんどの場合はエネルギーが熱的に失われてしまう。

なお、スピン軌道カップリングの影響が大きくなるのは、分子がSのようなかなり重い元素を含むときなどであり、スピン軌道カップリングの影響が大きいほどスピン禁制遷移が起こる確率が高くなる。前ページで見たルビーの場合もCrという重原子を含んでおり、スピン軌道カップリングの影響が大きくなり、りん光が観測されやすい。りん光発光材料もスピン軌道カップリングなどで禁制遷移の起こりやすい分子が使われている。

りん光発光材料を用いた量子効率100%の有機ELディスプレイ

励起三重項状態をどう活用するか

有機ELの発光原理は前のページでも説明したように、

1.電極から注入された電子と正孔が再結合して有機分子を励起し、

2.励起された有機分子が基底状態に戻るときに光を放射する

というものだった。ここでは、励起過程という視点からステップ2をもう少し詳しく見てみることにしよう。

再結合によって励起された分子には、一重項励起状態と三重項励起状態が1:3くらいの割合で生じることが知られている(Langevinモデル)。ところが、一般の蛍光発光材料は、T1からS0に戻るときにエネルギーをりん光としてではなく熱的に失ってしまうため、励起された分子の約75%が発光しないことになってしまう。そのため、以前は有機ELディスプレイの(内部)量子効率の上限は約25%であるとされていた。

しかし、ある種のりん光発光材料をドープした有機ELディスプレイでは、無駄に捨てられていた三重項励起状態のエネルギーをりん光として放出できるため、有機ELディスプレイの(内部)量子効率の上限を100%にまで引き上げることが可能である。このりん光発光材料には、スピン軌道カップリングの影響の大きな分子が使用されている。例えば、図2に示すIr(ppy)3(fac tris(2-phenypyridine) irdium)やPtOEP(2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-21H,23H-porphyrin platinum(II))などがある。

一般にりん光は波長が長いものが多く、青色のような短波長の光を放出することは難しい。しかし、米国のベンチャー企業Universal Display Corporationなどがポルフィリン金属錯体分子などを用いて、青色りん光発光材料の作成に成功している。

High Efficiency Materials – UDC(英語)

また、りん光発光材料(ゲスト分子)をドープした層では、ホスト分子からゲスト分子へ励起エネルギーが上手に受け渡しされなければならない。この受け渡しについては、図3に示すような二つのモデルが提案されている。

これまではりん光を利用した有機ELディスプレイは低分子系に限られていたが、高分子系のものでも研究開発が進められ、少しずつ成功例が登場し始めている。

技研だより:りん光性高分子EL材料の開発 – NHK放送技術研究所

リンク集

ナノエレクトロニクスより

外部リンク

解説ページ

第1部

「蛍光はどのようにして光が出るのですか?」-キリヤ化学

「ルミノール反応とはどんな反応ですか?」-キリヤ化学

Glow with Flow – Scripps Institute of Oceangraphy

The Bioluminescence Web Page – USCD

Liquid Nitrogen Simulation of Aurora Borealis – Allan’s TIME

The Aurora’s Luminescence – 東京科学館

第2部

安価で高品質な有機ELを作る“デンドリマー” – ZDNet(2002/10)

「燐光」が有機ELの未来を明るくする – ZDNet(2002/7)

燐(りん)光性高分子EL材料の 開発 – NHK放送技術研究所(2002/7)

高効率なEL素子の開発 – NHK放送技術研究所(2002/2)

NHK放送技術研究所と共同開発、燐光発光性高分子で高効率RGB発光を実現 – 昭和電工(2001/1)

ソニーとUDC、高効率発光材料による有機ELディスプレイを共同開発 – ソニー(2001/4)

燐光材料を用いた有機EL素子の長寿命化の可能性 – Pioneer技術情報誌(2000/11)