液晶の歴史

実用的なデバイスとして液晶の性質を初めて利用したのが日本のSHARPだということは、今さら取り立てて言うことでもないだろう。けれど、液晶の面白い性質が発見されたのは意外に古く、オーストリア人植物学者Renitzerが1888年に発見したとされている。

1960年代には、液晶をディスプレイとして利用する発想が生まれ、スイスのホフマン・ラロシュ(Hoffmann-LaRoche)社などによって研究されてきた。しかし、実際に商品として売り出したのは、1973年のSHARPの小型電卓のディスプレイがはじめてというわけである。

液晶の性質

液晶はその名前にあるように、結晶でありながら固体ではなく液体の状態にあるというユニークな性質を持っている。たいていの場合、液晶分子は長細い棒状の形をしていて、エステル系やビフェニル系の分子である。

液晶の大きな特徴には主に次の三つが挙げられる。

1.板の溝に沿って液晶分子が並ぶ

2.電圧をかけると液晶分子の並び方が変わる

3.光は液晶分子の並んだ向きに沿って進む

液晶ディスプレイの原理はこの3つが基礎となっている。

ふつう液晶分子はゆるやかな規則性をもって並んで存在しているが、溝を彫った板(「配向膜」)が存在していると、その溝の向きにぴったりと並ぶ。

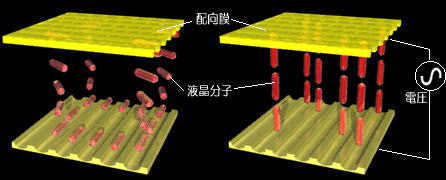

液晶分子の性質。棒状の緑色のものが液晶分子、黄色のプレートが配向膜。 |

二枚の配向膜をそれぞれの方向性が直交するように重ねて、その間に液晶分子をはさむと、液晶分子は図のように配向膜の向きに沿ってねじれた並び方をする。これは液晶の1つ目の性質を利用したものだ。(下図左)ところが、こうやって二枚の配向膜にはさまれて、ねじれて並んでいる液晶分子は、電圧がかけられると電場の方向に並ぶ性質を持っている。したがって二つの配向膜に電圧をかけてやると、図のように液晶分子は垂直に並ぶ。これが液晶の2つ目の性質を利用だ。(下図右)

左が電圧をかけていない場合。右が電圧をかけた場合。 |

この二つの性質に、さらに3つ目の性質を上手に組み合わせることで、液晶ディスプレイの原理が完成するのだが、まずその前に、光の性質について簡単に知っておく必要があるだろう。

光は進行方向と直角に電磁場が振動する横波であり、さまざまな方向の振動をもつ光が入り混じっているのが普通である。この光を偏光板に通してやれば、偏光板の方向性にあった光だけを取り出すことができる。さらに偏光フィルターを二枚使って、それらをクロスさせれば光を完全に遮ることもできる。サングラスのレンズをある方向に二枚重ねて何も見えなくして遊んだ人もいると思うが、それも同じ原理だ。

左が電圧をかけていない場合。光は液晶分子のねじれにあわせて進むため、光の向きもねじれる。結果として光は偏光フィルターを通り抜けることができる。右図は電圧をかけた場合。液晶分子は直立し、光は直進するだけである。そのためクロスした偏光フィルターに遮られ、光は通り抜けることができない。 左が電圧をかけていない場合。光は液晶分子のねじれにあわせて進むため、光の向きもねじれる。結果として光は偏光フィルターを通り抜けることができる。右図は電圧をかけた場合。液晶分子は直立し、光は直進するだけである。そのためクロスした偏光フィルターに遮られ、光は通り抜けることができない。 |

例えば上図左のときは、光の方向が液晶分子によって90度だけねじれたために、クロスした偏光フィルターに遮断されることなく光が通り抜けることができる。

ところが、上図左のように、液晶分子に電圧をかけてやると液晶が垂直方向に整列するために、液晶の中を進む光の方向のねじれは解けてしまう。そのため、液晶を進んだ光はクロスした偏光フィルターにぶつかり通り抜けることができない。

つまり、あらかじめ図のような装置をつくっておけば、電圧をかけるかどうかで光を通したり遮ったりすることができるわけである。これは「TNタイプ(次のページの液晶の種類を参考)」の液晶ディスプレイの原理だが、基本的に多くの液晶ディスプレイで共通している原理である。

次に、具体的にデバイスとしての液晶ディスプレイを組み立てる場合、どのようなタイプのものがあるか見てみよう。

|