HP社の示した分子コンピュータへのロードマップ

イントロダクション

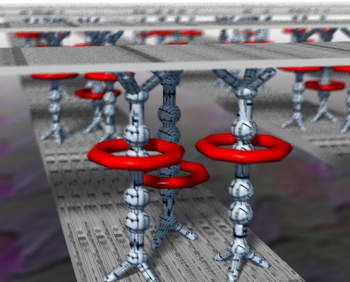

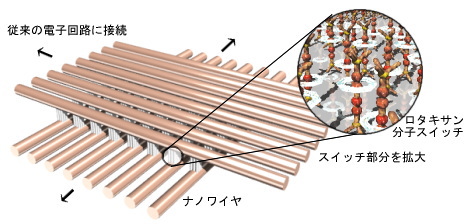

ここ数年の間、年に一、二度のペースでヒューレット・パッカード(HP)社の 分子コンピューティングに関する研究報告が、メディアで大々的に取り上げられている。最近のものでは2002年の9月に、64bitの分子メモリを作成し たというものがある。もちろん半導体メモリと比べれば問題にもならないが、他の分子エレクトロニクスの研究と比べれば最高レベルにあると言える。 米HP、欧州で分子エレクトロニクスに関する研究成果を発表 – BizTech(2002)要登録 分子コンピュータは、現在のシリコンを基礎としたコンピュータとは異なり、分子それぞれの機能を最大限に利用したまったく新しい概念だ。わざわざ新しい コンピュータの概念が必要なのは、ムーアの法則に基づく現在の半導体産業が、いくつもの限界を迎えているためだ。 ムーアの法則にしたがってデバイスが小さくなっていくということは、見方を変えれば、デバイス一つあたりの扱う電子の数が少なくなっていくということ だ。そして一つのデバイスが扱う電子の数が数個程度になると(ムーアの法則によると2012年あたりにやってくる)、厄介な量子現象がいくつも顔を見せて くる。例えば、電子が染み出してしまう「トンネル効果」、物質の電気的な性質が変わってしまう「量子閉じこめ効果」、オームの法則が成り立たなくなる「クーロンブロッケイド」などがそうだ。どれも聞きなれない奇妙な現象(「メゾスコピック現象」)だが、逆にこの現象を利用しようというのが分子コンピューティングの概念の一つでもある。 またチップ製造過程で、リソグラフィーのように複雑でコストのかかる現在の物理的方法から、ビーカーで混ぜるだけといったような単純で安価な化学的方法に移していこうというのも、分子コンピュータの概念の一つとして見逃せない。 もちろん、現時点で分子コンピューティングに具体図があるわけでもなく、HP社以外にも異なったアプローチがいくつもある。最終的に分子デバイスからな る集積回路を現実的な方法で大量生産することを前提としたときに様々な課題が生じてくるのは間違いないが、そのうちのいくつかの解決策をHP社の研究は示 唆しているように思われる。そこでHP社の研究を取り上げながら、分子コンピューティングの現状を見ていくことにしよう。 HP社の分子コンピューティングここ数年でHP社はいくつものブレイクスルーを成し遂げている。例えば、1999年にはある有機分子をスイッチに使って、単純な論理ゲート(AND/ORなど)を組み立てている。2001年には、その分子スイッチを外のワイヤと結ぶ現実的な方法を発表した。また2002年には、分子デバイスを組み立てる上で、簡単で安価な新しい製造法を提案している。 HP社の考えているコンピュータ素子のモデル図は次のようなものだ。

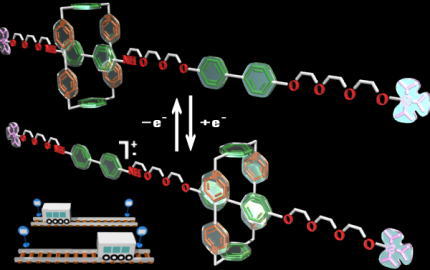

これを考える上で、次のような観点が生まれてくる。一つ目は「分子スイッチ」について。スイッチの役割を果たす分子の伝導性などを研究しなくてはいけない。 二つ目は分子スイッチをつなげる電極、つまり「ナノワイヤ」について。このナノワイヤは単につくることが目的ではなく、現実的な方法で分子スイッチに接続し、分子スイッチを制御することを考えなければいけない。 そして三つ目は「化学合成によって生じる欠損の耐性」について。製造を化学的プロセスに移していくのだが、化学合成で目的のものを作る場合、その生成率 は100パーセントではない。エラーととなりあわせの分子デバイスを機能させる方法を考えなくてはいけない。 次はこの三つの観点から順々に見ていこう。 ロジックゲートのスイッチ分子、ロタキサン、カテナンわざわざスイッチの定義などを書く必要もないかもしれないが、スイッチというのはON/OFFの二つの安定な状態をとることができなくてはいけない。ま た、スイッチなのだから、外から信号を送って、ON/OFFのコントロールができる必要もある。外からの信号というのは、例えば電子であったり、光(光 子)やイオンであったりする。 このような条件を満たす分子というのは一つだけではないが、特にHP社の研究でよく使われる分子に「ロタキサン(ロタクサン、rotaxane)」というものがある。ロタキサンは特に一つの分子の名前を指しているのではなく、図に示すような棒に輪が絡まって抜けない、そろばんのような分子だ。

このリング状の分子は、棒状分子と共有結合をしていないので、スライドすることができる。リング状の分子には二つの安定な位置があり、両者間を行ったり来たりするので、「分子シャトル」 と呼ぶことがある。ロタキサンに電子が与えられると分子シャトルが移動するが、分子軌道エネルギーの計算などから、分子シャトルがどちらにあるかで電気抵抗が桁違いに変化する。つまり、電気抵抗が小さいときがONで、電気抵抗が大きいときがOFFとなる。ロタキサンのスイッチの概念は、機械的で直感的に うったえやすいものだといえるだろう。

こういったロタキサンのスイッチの概念は以前から知られていたが、このロタキサンを使って論理ゲートの動作を実証したのは、1999年のJames Heath、Stan Williams、Phil Kuekesらが率いるHP社の研究チームがはじめてだ。 その構造は図のように、ロタキサンの分子層を無機結晶層でサンドイッチしたというものだった。化学合成によってロタキサンは無機結晶層にくっつく。あと はロタキサンのスイッチとして、AND、OR型のロジックゲートをつくったというわけだ。

この99年の研究で分子を論理ゲートに利用したということは、分子コンピューティングの歴史は非常に意味のある出来事だったが、課題が山積みだったことも事実だ。 一つはスイッチ分子についての問題だ。当時使われたロタキサンは、スイッチといいながらもその変化は不可逆的で、CD-ROMのような書き込み一度限り の読みこみ専用のデバイスとしてしか利用できなかったのだ。何度も書き換え可能なメモリとしては使えなかった。しかし、この問題は後に、別の種類のロタキ サンやまったく別のカテナンと呼ばれる分子を使って解消されている。 もっと重要な問題は、スイッチ分子にあるのではなく、電極の方にあった。この電極は、トップダウン的な従来の半導体加工プロセスの技術を借りて作られていたのだ。これでは最終的に集積回路がつくれたとしても、コストの面などで従来の半導体集積回路に対して何のメリットもない。理想的には、自己集合(self-assemble)を利用して、ボトムアップ的な化学合成などでつくることが望まれていた。(「自己組織化&自己集合」のページを参照) また電極側に関しては、他にも深刻な問題があった。例えばある分子デバイスを作ったときに、そのデバイスの数nmほどのワイヤを、外部のバルクな (200nm程度)回路とどう接合するかということだった。単に接合するだけではなく、特定のスイッチ分子をコントロールできるように接合しなくてはいけ ない。「外の世界」につないで分子スイッチを制御できなければ、単に学術的に興味深いデバイスに終わってしまうというわけだ。 これは、何もHP社の考えている分子コンピュータだけの問題ではない。他のアプローチでも共通している問題といえる。 この普遍的な問題の解決策の一つとして、HP社の研究チームは次のような方法を提案した。 従来の半導体加工プロセスを省略した回路の作り方現時点の標準的な加工寸法は90nm程度だが、単に小さいものを加工するだけならば走査プローブ顕微鏡(SPM)などを使って、原子一つ一つを動かすことも可能だ(詳しくは「走査プローブ顕微鏡」を参照)。しかしこんな方法で、トランジスタが何万と詰め込まれている集積回路をつくっていたのではラチがあかない。 とにかく半導体加工プロセスの中で最も厄介な技術であるリソグラフィーの過程を省きたいというのが、技術者科学者共通に期待することである。従来の方法 では、シリコン基板の上に一様に絶縁層を成長させて、化学処理をしたあとにリソグラフィーで回路を書きこむというものだった。(詳しくは「ICチップができるまで」を参照) シリコン基板の上に一様に絶縁層ができるためには、シリコンの結晶格子の間隔(格子定数)とマッチした結晶格子をもつものでなければいけない。というの も、サイズの違う卵ケースを二つ重ねると、どこかで谷と山の部分が完全にかみ合わない部分が生じてしまうように、格子定数の異なる層どうしをくっつけると 必ずひずみが生じてしまう。電気伝導性などが下がり、半導体デバイスとしては使い物にならなくなってしまう。 そのため、シリコン基板上に成長させる絶縁層は格子定数の似ているSiO2というのが常識だった。ところが、わざと格子定数のあわないような層を成長さ せてひずみの力を利用してやり、希土類元素(Er,Dyなど、元素の周期表の下の方を探してみよう)が、平均して幅2nm(原子6個分)、距離9nmの平 行なワイヤ状に成長することに成功したのだ。 結晶格子のずれによるひずみの力を利用したときの結晶成長の様子 つまり絶縁層を成長させたあとに厄介なリソグラフィー加工してやる必要がなく、加工プロセスを非常に簡略することができる。そのため、製造のための設備 投資を大幅にカットできる。最近はチップ製造のための設備投資が急激に増加しており、ムーアの法則は採算の面など経済的な問題を抱えていた。しかも幅 2nmというのは現時点の技術よりはるかに優れている。 この平行線状に成長したワイヤ2つを垂直に重ねて、その間に分子スイッチをつけてやれば、現在のメモリに使われているようなクロスバーの構造ができあが るというわけだ。HP社の研究者たちはこの技術が将来のコンピュータメモリの基礎になると考えている。 小さな分子デバイスをどうやって「外の世界」につなぐか?さて、現時点では上の方法で実用的なメモリができあがっているわけではないのだが、十歩、いや百歩譲ってそのメモリができあがったとしよう。そのメモリ はナノスケールで、従来の半導体加工プロセスでつくったバルクスケールのワイヤ(100nm程度、後の文中では「バルクワイヤ」と呼ぶことにする)に接続 することは非常に難しい。しかし、この分子メモリを「外の世界」につないで制御できなければ、単に学術的に興味深いデバイスに終わってしまう。 どうすれば幅2nmのナノワイヤからなるメモリユニットを、バルクワイヤにつなぐことができるだろう?先ほども述べたように、走査プローブ顕微鏡を使っ て原子を一つ一つ動かすというのでは問題にならない。HP社の研究員たちが考えた方法は実に奇想天外な化学的処理だったのだ。それは、金(Au)の微粒子 をランダムに振りまいてナノワイヤとバルクワイヤを「糊づけ」するというものだった。この方法は2001年に報告されて大きな反響をよんだ。主な内容は次 のような感じだ。

まずは図のように、ナノワイヤ(細い黒線)からなるメモリユニットとバルクワイヤ(黄、緑の線)を配置する。そして金の微粒子(赤点)を、ナノワイヤと バルクワイヤの接する部分にランダムに散らす。金の微粒子がナノワイヤとバルクワイヤの両方にくっつけば電気を通すことになり、「糊付け」されたことにな る。もちろん、まったくのランダムなため、どのナノワイヤとバルクワイヤがくっつくかは運次第だ。 例えば、図のように金の微粒子を散らしたとして、特定のナノワイヤを接合する分子スイッチを選んでみることにしよう。この分子スイッチに接しているナノ ワイヤは二つあわせて、1,2,4,7,9のバルクワイヤに接合していて、3,5,6,8,10のバルクワイヤには接合していない。そこでバルクワイヤに 接合した状態を1,接合していない状態を0とすると、この分子スイッチのバイナリナンバーは1101001010ということになる。分子スイッチをアドレ ス化する方法になるわけだ。 ということは、10本のバルクワイヤがあれば、最大で1000本近く(2^10=1024)のナノワイヤをアドレス化できることになる。もっともランダ ムに金の微粒子を散らしているため、実際はその数よりずっと少なくなるだろう。ただし、これだけ単純な化学的処理だけでメモリユニットの基礎ができるの は、将来的にも非常に期待できる。HPの研究員たちは、2001年からの4年間で16Kbitの分子メモリをつくることを計画している。 化学合成によって生じる欠損の耐性さて、これまでの文章で、分子コンピュータの魅力の一つに、リソグラフィーなどを省略した簡素で安価な加工プロセスを何度も繰り返してきた。分子スイッ チの合成、ナノワイヤの形成、ナノワイヤとバルクワイヤの接合、どれも簡単な化学的処理だ。これは実に魅力的だ。 ところが忘れてはならないのは、化学合成に副生成物、つまりエラーはつきものということだ。基本的に化学合成によってできる生成物は100パーセントで はなく、この場合は多くても95パーセントと見積もられている。一方でリソグラフィーなどでつくった場合のトランジスタの成功率は99.9999パーセン トなのだ。今のまま、95パーセント程度の成功率しかない化学的処理では、まともに機能するメモリユニットなどできるとは到底思えない。 つまり、化学的処理を中心に分子コンピュータをつくるには、欠陥耐性をもったコンピュータアーキテクチャが不可欠のように思われる。これはソフトウェア、ハードウェアの両面でも必要だが、HP社はこの面でも、"Teramac"というスーパーコンピュータの概念を利用して解決しようと研究を続けている。 これは、今後の分子コンピュータの将来を握る重要な鍵になると思われるので、様々な方面で研究が進むことを期待する。 分子コンピュータの現状このように、様々な方面からいくつものブレイクスルーを成し遂げているHP社の研究チームだが、あくまでこの方法が唯一のアプローチではないということ は忘れてはならない。例えば、IBMの研究チームや蘭デルフト工科大学チームはカーボンナノチューブの電気伝導性を利用してトランジスタや論理ゲートを実 証している。ノートルダム大の研究チームは量子ドットを使い、配線の必要ないトランジスタの構築を考えている。他にも、HP社と異なった分子スイッチを 使っているベンチャー企業も誕生している。 いずれにせよ、分子コンピュータはまだ駆け出しの分野であり、そうすぐにPentiumに取って代わるわけではない。ただし、このような非常に魅力的な 研究が、世界中のあちこちの研究所で、その熱を増しながら行われているのは見逃しがたい事実だ。 [最新事情の追跡 2002,2,13update]HP社の2002年の9月10日のプレスリリースによると、ロタキサン(「ロジックゲートのスイッチ分子、ロタキサン、カテナン」を参照)を使って64ビットの分子メモリの作成に成功したとある。この作成方法の主な特徴は、ボトムアップのアプローチとトップダウンのアプローチがうまく融合されており、今後の集積化を考えた上でも現実的な手段だということだろう。論理回路は配線が複雑になるのに対しと比べて、メモリの配線は単純な繰り返しなので、分子デバイスのなかでも分子メモリは比較的実現しやすいと思われる(とはいっても、実用化には最低10年はかかるだろうが)。

具体的な作成方法は、主に次のようなもの。 1.ナノワイヤを「インプリント・リソグラフィー」と呼ばれる手法で作成し、 このメモリセル一つでワイヤの接点が8×8あるため、64ビットということになる(「RAM」のページを参照)。ロタキサンは分子シャトルの移動で0/1の記憶を行うので、電源を消しても情報が保たれる。つまり不揮発性のメモリである。 なお今回の実験では、ワイヤの接点では、ロタキサン一分子がスイッチング素子をになる「単一分子デバイス」ではなくて、ロタキサン1000分子ほどが集団 で一つのスイッチング素子として働いているようだ。また、メモリセルのサイズも1μm程度と、現在の半導体メモリと比べればはるかに大きい。 今回のデモンストレーションは、以前の分子メモリの作成手段と異なっているが、これはおそらく一通りの可能性を確かめたいということ(と一通りの特許を取得しておきたいということ)なのだろう。

関連サイト リンク集

ナノエレクトロニクスより

外部リンク ニュース |